A comienzos de este año conseguí hacer realidad el viejo sueño de darle la vuelta al mundo. Aún no termino de digerir lo vivido en esas seis semanas que me condujeron a una vida muy diferente a la que había dejado atrás. Sobre la marcha -en hoteles y aeropuertos, en la pantalla diminuta del teléfono móvil- escribí estas reflexiones que ahora quiero ofrececer como un texto único.

1. El camino más corto a casa

¿Quién

conoce los motivos de sus gestos? ¿Quién tiene el oráculo de sus decisiones? En

la historia que cada uno se cuenta, los motivos que uno elige o se inventa

siempre son los mejores, los más nobles o poéticos, los que refuerzan la idea

de que el héroe es recto y valiente, sensible y compasivo, leal y agradecido.

El hecho

es que al final de muchas cosas me he encontrado con el tiempo y los recursos

(y aún con la energía necesaria) para emprender la que puede ser la última gran

aventura de mi vida. La idea de darle la vuelta al mundo la venía considerando,

de manera inconstante e indecisa, desde que era muy niño. Quizá nació más de

medio siglo atrás, en julio de 1969, con esa conciencia cósmica que me hizo

buscar la luna con la esperanza de ver en ella a los astronautas. Ha estado

implícita en mi obsesión con Sri Lanka, esa antípoda que pude visitar hace

trece años.

Es claro

que los libros de Julio Verne influyeron de manera poderosa. Podría decir, y no

mentiría demasiado, que "La vuelta al mundo en ochenta días" (1872)

ha sido la principal inspiración para este viaje que me he propuesto hacer en

la mitad de ese tiempo. Pero en la historia de Phileas Fogg y su asistente

Passepartout hay una opulencia y una arrogancia europea que tienen poco que ver

con el viaje que me dispongo a hacer. La obsesión cronométrica y geográfica que

ofrece la novela tampoco deja mucho espacio para el sentido profundo que un

viaje como este puede tener.

Si de

veras hubo un autor y unos libros que me inspiraron a emprender esta aventura,

habría que pensar en mi querido G. K. Chesterton. En "Ortodoxia"

(1908), Chesterton dice que le gustaría escribir la historia de un marinero

despistado que, por un error de navegación, descubre su propia tierra, pensando

que ha llegado a tierra extraña.

Por tonto

que pareciera, dice Chesterton, "su error sería el más envidiable de los

errores", pues "¿qué podría ser más delicioso que combinar, en un

instante, la fascinación y los terrores de estar en tierras lejanas con la

sensación de seguridad que se siente al volver a casa?"

La

respuesta a esa pregunta la encontró Chesterton en "Manalive" (1912),

su novela que más me gusta. Al final de una historia llena de equívocos

divertidos, el protagonista, lnnocent Smith, descubre que "darle la vuelta

al mundo es el camino más corto para llegar donde uno está", y le pregunta

a un hombre que se encuentra en el camino: "¿Acaso no ha sentido usted la

urgencia de salir corriendo de su casa para encontrarla?".

En otra de

las estaciones de su viaje, Smith le explica al guardian de un templo:

"Busco alrededor del mundo lo que de verdad me pertenece"; y agrega:

"Me he convertido en peregrino para curarme de ser un exiliado".

Todos

estos motivos encuentro y reconozco en mi intención de emprender el camino más

corto a casa. Que el viaje sea en dirección al Oriente es algo que explica la

novela de Verne. Voy ligero de equipaje y he recurrido a los medios

sofisticados que ofrece nuestro tiempo para planear y hacer más cómodo el

recorrido.

Entiendo

que cada uno podría diseñar para sí mismo itinerarios diferentes. El mío me

satisface. Omite países y continentes que a otros les parecerían insoslayables,

pero presta atención a mis intereses y afinidades.

Tengo la intención de que el registro de mi viaje no sea ni

un inventario de edificaciones y paisajes (agradezco a Samuel Johnson por su

advertencia contra ese riesgo), ni una serie vanidosa de “selfies” en lugares

exóticos (a la manera de tantos "influencers" contemporáneos).

Mi vida ha estado llena de privilegios. Podría decirse que

no nací para semilla y, sin embargo, tengo hijos y nietos. Pude no haber durado

nada y, sin embargo, he llegado a tener sesenta años. Cuándo me preguntaba qué

hacer con el privilegio de unos meses lejos de los salones de clase, consideré

primero hacer un retiro espiritual, pero después volvió y se impuso está idea

que permanecía latente.

Ignoro lo que el camino me depare, solo tengo el esbozo de

un derrotero; pero estoy convencido de que no seré el mismo cuando llegue a

esas tierras remotas donde mi casa me espera.

2. Todos los viajes el viaje

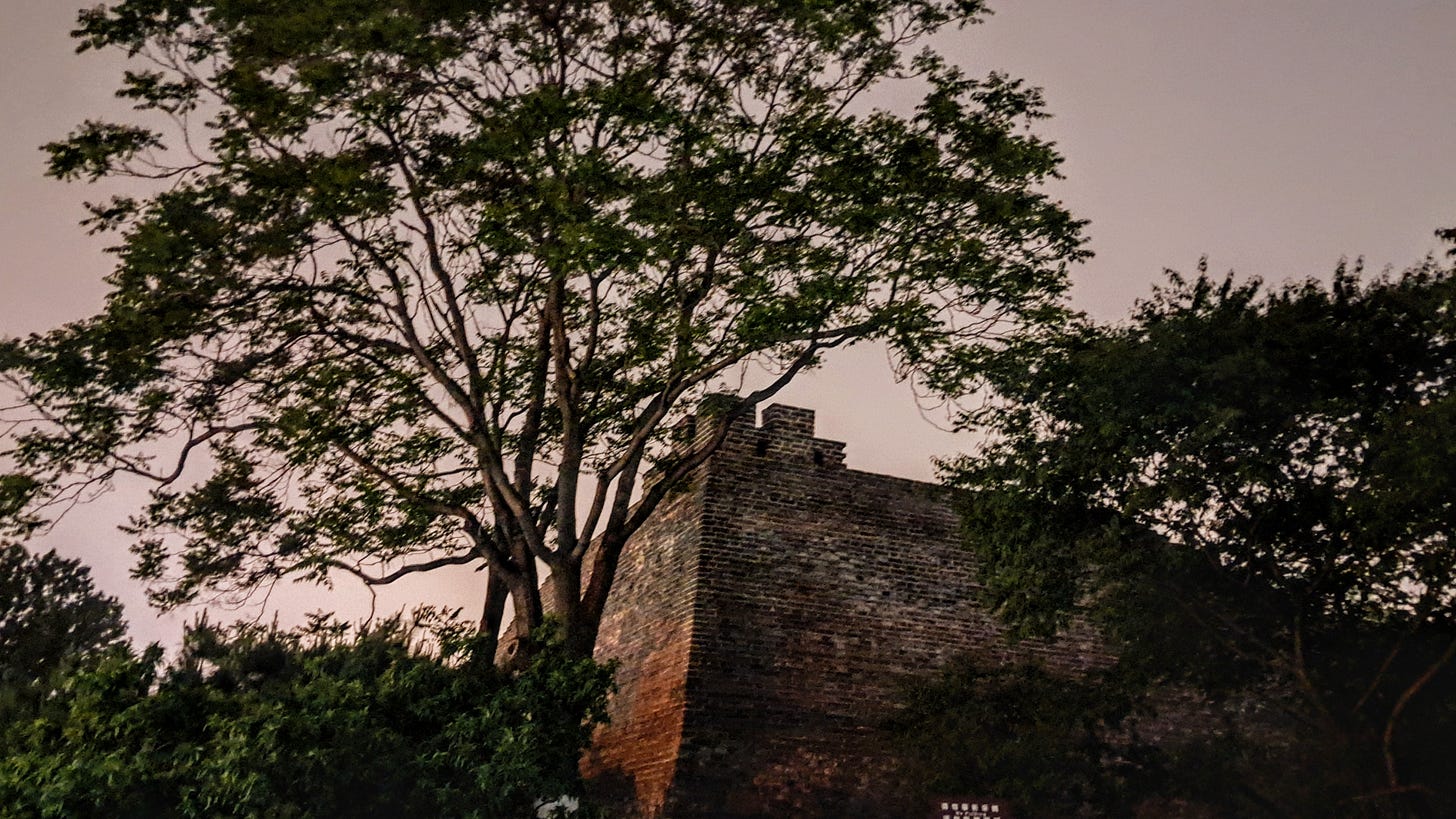

Catedral de Lichfield

De todas las definiciones de la vida (sueño, milagro, regalo, penitencia), una de las más unánimes es la que la describe como un viaje. Por más sedentario que uno sea, es fácil concebir la noción de recorrido entre los dos misterios que la delimitan. Todo viaje no es más que una porción de ese viaje mayor (una especie de versión en miniatura) y es una invitación a volver a pensar en el misterio sin respuesta que representa la vida.

Por supuesto, es imposible ser trascendentales de manera ininterrumpida. Si uno va al parque o al supermercado, no es común que suspire y evoque el misterio mayor. Pero cuando uno sale a darle la vuelta al mundo cada gesto y cada episodio parece llenarse de significado.

Al pensar en los preparativos que anteceden la experiencia y el relato que la cierra, es casi inevitable imaginar que la vida también tiene esos componentes, que las cosas no empezaron de manera impremeditada cuando nacimos y que no terminarán sin un balance después de haber soltado el último suspiro. Pero todo indica que llegaremos al final sin que hayamos confirmado esa teoría.

Siendo solo un fragmento, los límites del viaje dentro del viaje suelen ser imprecisos. Porque el relato tiene que empezar en algún lado, he elegido el viernes 28 de marzo, cuando salí de mi casa en Siberia con la maleta y el morral que me acompañan. Pudo empezar años o semanas antes, con el sueño indeciso o con la elección del itinerario, pero esa opción alargaría tanto la historia que no conseguiría salir nunca de mi casa.

Para poner un poco a prueba mi paciencia, ese día decidí adentrarme en el tráfico infame de un viernes por la tarde en la ciudad de Nueva York. Llevo veintiséis años viviendo en el país del sueño y, después de una fascinación comprensible por las multitudes de la gran manzana, los últimos quince años le he sacado el cuerpo a esa sopa de locos, y he accedido a volver solo para entretener a parientes o amigos que vienen de visita.

Como le debía un abrazo a Margarita Sánchez (la amiga que me tendió la mano para que saliera del país de los colombios) y tenía una caja de libros para donar en un centro cultural, conduje, a través de un paisaje todavía invernal, desde Siberia hasta Queens, donde dejé los libros en "Barco de papel". Después seguí hasta Brooklyn, donde pasé una velada deliciosa, sintiendo un afecto que ha crecido con los años. Mi largo periplo, por trancones que no me importunaron, concluyó ese día en New Jersey, donde disfruté de la compañía de mis hijos y nietos hasta el lunes por la tarde, cuando me embarqué rumbo a Londres.

De los días previos al vuelo trasatlántico recuerdo las variadas reacciones frente a mi aventura. Mi madre escuchó mis planes con actitud reservada, quizá con la intención de redoblar sus oraciones durante las seis semanas. Mi hija asumió como propia la responsabilidad de que no descuidara detalles de mi seguridad y, de manera implícita, aseguró que iría a buscarme a cualquier parte si algo me pasara. Otros aportaron detalles y ofrecieron herramientas (¿Conocen los videos de Luisito?). Hubo buenos deseos y "envidia de la buena". Perdí una amistad que quizá no era tan amigable. Puedo asegurar que la mejor manera de probar la calidad de los afectos es emprender un viaje alrededor del mundo y prestar atención a la actitud de la gente al despedirse.

Una amiga que se empeña en darme más consejos de los que necesito me dijo que estuviera atento a las señales y recordé la manera como los antiguos leían augurios en todas partes (la "Eneida" abunda en ejemplos de esa práctica). Lo curioso es que tardé poco en recibir la primera señal. En el aeropuerto, tratando de ajustarme a las exigencias de la aerolínea, tuve que arrojar a la basura los tres volúmenes de "La ciudad de los crepúsculos", que le llevaba a mi viejo amigo Juan Carlos Pérez.

Sin lamentarlo mucho, liberado de ese peso, me dispuse a vivir esa siempre poderosa sensación de salirle al encuentro al sol del nuevo día, a una altura aterradora sobre el océano Atlántico. Esta vez, se asomó poco después de la medianoche dispuesto a iluminarme la sonrisa.

Arqueología literaria

Escribo esto el jueves en la tarde. Desde el martes he sostenido una suave batalla con el "jetlag", ese desbarajuste entre los hábitos del cuerpo y las horas del lugar al que he llegado. He disfrutado de la compañía de mi amigo, he recorrido Londres con pasos tranquilos (ayuda que no es la primera vez que visito este país rústico que alguna vez fue imperio). Ayer visité la Biblioteca británica, mi lugar favorito en esta ciudad, y hallé los poemas eróticos de un sacerdote español del siglo XVI. Al final de una tarde sin nubes me senté a ver pasar gente en Trafalgar Square, a pensar en el variado reflujo de un pasado colonial, a pensar en el enigma fascinante que se esconde detrás de cada rostro.

Trafalgar Square

Hoy visité Lichfield, el pueblo donde nació Samuel Johnson y, además de entenderlo mejor (almorcé a la sombra de su árbol preferido), me sentí arrobado ante esa catedral de mil trescientos años que es como un puente entre lo temporal y lo eterno.

Lichfield (en primer plano, un retoño del sauce favorito de Johnson; al fondo, la catedral)

El viaje apenas comienza y ha estado lleno de señales y de hallazgos que parecen dispuestos desde lo alto. Anoche tuve un sueño que me arrojó a la vigilia lleno de energías que estaban dormidas. Hoy en Lichfield encontré un par de joyitas bibliográficas que parecen regalos. Una de ellas es "The Everlasting Mercy", un poema absolutamente hermoso de John Masefield, que me leí de una sentada antes de regresar a Londres.

Siento que me adentro en un camino por el que jamás regresaré. Me asusta y me emociona saber que en cuestión de semanas seré un hombre muy distinto al que el viernes pasado se marchó de su casa.

3. El precio de las cosas

Sector de luces rojas (Amsterdam)

Un viaje sin peripecias y contratiempos no es un viaje, sino un desplazamiento. Pensaba tomar anoche el tren de Rotterdam a París, pero un accidente y una huelga en la estación de Bruselas obligaron a cancelar casi todos los trenes de esta semana.

Ahora estoy en el aeropuerto Schipol, de Amsterdam, esperando abordar un vuelo a Lyon, donde tomaré otro avión al aeropuerto Charles de Gaulle. Buena parte de un viaje tan apurado como el que hago transcurre en estaciones. Hay que pasar por zonas de seguridad, hay que cuidar que el equipaje se ajuste a las normas de cada aerolínea (he venido dejando mi equipaje inicial en el camino), hay largas esperas que se pueden llenar poniendo al día la bitácora. Por estos días he recordado que, en 1992, Álvaro Mutis nos contó a los periodistas de El Universal que había escrito casi todas sus novelas en aeropuertos.

El vuelo saldrá en una hora, así que tengo tiempo de sobra. Sin entrar en muchos detalles, había contado lo ocurrido desde que salí de casa hasta mi visita a Lichfield, la tierra de Samuel Johnson, el jueves pasado. Intento ahora hablar de lo ocurrido hasta este martes que se acerca al mediodía, pero que en el lugar de donde vengo es aún noche cerrada.

Algo que he descubierto en estos días es que me sería imposible contar sobre la marcha la multitud de historias que me asalta. Si alguna vez hago un libro sobre este viaje , además de las fotos y estos reportes periódicos, trataré de incluir las historias que merecen mejor suerte que la mera mención superficial.

Si el recurso no me pareciera molesto, les diría que no me dejen olvidar de la conversación que escuché en el segundo piso del bus de Brixton o del curioso milagro que me ocurrió en La Haya. Mejor hago una lista de esas historias y, cuando tenga más tiempo y tranquilidad, me dedicaré a contarlas.

Como el viernes pasado empezaba a sentir que ya las piernas se quejaban, decidí tener una mañana reposada. Terminé de ponerme al día en mi conversación con Juan Carlos, con quien me estaba hospedando (fuimos compañeros y hemos sido amigos desde la universidad, lleva ya casi treinta años viviendo en Londres y es editor de BBC Mundo), y solo en la tarde me animé a inventarme una visita al Museo Británico.

En el Museo recordé que en la catedral de Lichfield no todas las sensaciones fueron agradables. Fue arrobador, por supuesto, ver a un niño de dos o tres años que jugaba frente a esa edificación imponente de más de trece siglos. Las tallas del exterior hablan de una devoción descomunal. Pero en el interior, las estatuas horizontales de remotos obispos en su lecho de muerte producían la sensación de que la fe se había perdido en el camino.

También en el Museo tuve la sensación de que algo estaba mal. Por qué, me preguntaba, tenían que estar allí esos trozos enormes de la acrópolis griega, o esas tallas imponentes de babilonios. egipcios, griegos y romanos. Con qué derecho exhibían los ingleses esas remotas esculturas mayas o cerámicas africanas. Y, todavía peor, con qué derecho vendían en la tienda del museo esos costosos recuerdos que reproducen el arte de todas partes del mundo. Como la respuesta era que con ninguno, decidí que era mejor prestar atención a las personas: a la diversidad de sus rasgos, al ingenio de la vida para proponer alternativas, a su multitud de orígenes, a sus infinitas variedades de belleza.

Sala de lectura del Museo Británico

Quizá el único recinto del museo que me produjo una sensación positiva fue ese templo del saber que era la sala de lectura. Antes de que la Biblioteca Británica fuera autónoma formaba parte del museo. Su tibia sala fue refugio de toda clase de amantes del estudio: Karl Marx, Gandhi, Conan Doyle. Sus hermosos estantes y su cúpula imponente producen arrobo.

Viajé a Amsterdam el sábado temprano y, desde el aeropuerto, tomé un tren a Leiden, donde me esperaba Diego, mi sobrino "El flaquito", otro cerebro fugado. Solo tuvimos que salir de la estación para que me viera rodeado por un típico pueblo de los países bajos, con sus canales y tulipanes, con sus bicicletas y su mercado de los sábados (panes, quesos, pescados), que son como un viaje en el tiempo hasta la Edad Media, si no fuera porque hasta el dinero y las tarjetas de crédito ya son obsoletas y el método de pago más común son las aplicaciones de los teléfonos inteligentes.

Día de mercado en Leiden

El flaquito es una eminencia en alternativas energéticas y le hablé emocionado del mar sembrado de molinos de viento que vi desde la ventana del avión. Me habló de alternativas para el próximo cuarto de siglo, de los retos, de las ideas, de la volátil eficiencia del hidrógeno.

A pesar de lo remoto del lugar, y de lo ininteligible que me resultó el holandés, la compañía del flaquito me hizo sentir en casa. Juntos evocamos con asombro la historia, las hazañas, los atrevimientos y los héroes de este curioso imperio de marineros y comerciantes que rara vez quiso quedarse con los territorios que conquistaba.

Cuando se piensa en Europa, el protagonismo se lo han robado Roma, Francia, Inglaterra y Alemania, pero los logros de los países bajos no son pocos. La batalla entre el calvinismo y el catolicismo ha sido uno de sus hechos definitorios (ahora sus iglesias son museos). También, su esfuerzo por distanciarse de España. Su gran figura histórica es William el Taciturno, quien trató de que las religiones convivieran en paz y lideró la resistencia contra España. Además de ese sentido práctico que les ha permitido robarle tierras al mar, hay en su arte y sus letras nombres monumentales. En Leiden nació Rembrandt. En Delft, vivió Vermeer (que fue católico clandestino). En Rotterdam (ciudad puerto con pocas huellas de su pasado, a causa de los bombardeos alemanes) nació Erasmo. En Amsterdam nació Spinoza.

El domingo visitamos La Haya, la capital administrativa, e hicimos la peregrinación obligada a presentarle nuestros respetos a la chica de la perla, de Vermeer. La chica vive en el tercer piso de la mansión construída por un hombre que hizo su fortuna con el comercio de esclavos en Brasil. En tiempos de corrección política, el hecho vergonzoso se reconoce en las guías del museo. El consuelo, y la prueba de que los caminos del arte son tan inescrutables como los designios de Dios, es que nadie presta atención a los retratos del esclavista, que los maestros reciben una atención moderada, pero la estrella de la casa es esa chica de origen y rasgos y gestos modestos.

En el mismo museo está también "La lección de anatomía" de Rembrandt, y ante ese cuadro y el de la chica de la perla me alegró pensar que estaba en el mismo sitio donde más de un siglo antes estuvo la mujer biblioteca, mi querida Marilla Waite Freeman.

Todo indica que Marilla se enteró de mi alegría, porque poco después de nuestra visita al laberíntico mundo de Maurits Cornelis Escher (su museo está en una antigua casa de la reina) me envió una señal inequívoca de que seguimos en contacto. No me dejen olvidar.

Museo de Escher, La Haya.

El lunes lo dediqué a recorrer Amsterdam y era inevitable la visita al sector de las lámparas rojas. Se habla tanto del asunto, del desenfado y la apertura que refleja, pero todo resulta deprimente. Estuve allí antes del mediodía. De la estación caminé hasta la iglesia (ahora museo) en torno a la que gravita todo el sector. Las primeras vitrinas con mujeres semidesnudas y gestos seductores me salieron al paso de manera inesperada.

Si uno no supiera lo que ocurre, se sentiría el hombre más atractivo y deseado. Sonrisas, miradas picaras y parpadeantes, balanceos de caderas, deditos dominatrices que te ordenan acercarte. Se supone que toda la acción ocurre allí mismo en esas vitrinas desde donde las mujeres intentan atraer la atención de los clientes potenciales, que una cortina cerrada indica que se está llevando a cabo una transacción. Gorilas malencarados se aseguran de que nadie tome fotos o videos y están listos a intervenir si alguna situación se pone difícil. Pero, con todo y su aparente liberalidad, todo el asunto inspira pesadumbre. Uno siente que el alma se le ensucia al comprender que todas esas mujeres de todas las edades (la mayor que vi tenía el gesto atónito de una muñeca de cuerda), que esos rasgos masculinos que el maquillaje no oculta, que esa chica hispana de rostro y cuerpo perfectos que en otras circunstancias me habría hecho suspirar, son en su mayoría inmigrantes arrojados a esas vitrinas por excesos e injusticias como los que toleraron y promovieron la esclavitud.

No creo ser moralista. En la juventud hice cosas de las que me avergüenzo. Alguna vez hallé vestigios de ternura entre prostitutas. He querido creer que, de un tiempo para acá, las entregas a las que me he entregado han sido libres y generosas. Cuando huelo interés o conveniencia salgo corriendo. Por eso me parecieron tan vergonzosos, tan humillantes, ese espectáculo aterrador como de zoológico, esas risas que los turistas sueltan al pasar frente a las vitrinas.

Alguna vez le oí decir al nobel colombiano que todos tenemos un precio (y que el suyo era elevado). Los países bajos me han mostrado una sociedad moderna y eficiente, apoyada en tradiciones sólidas y antiguas, que ha aceptado sin drama el hecho de que todo y todos somos mercancía. Me consuela pensar que el sacrificio del vendedor de fantasías me haya librado de ponerme en oferta.

Quizá la actitud más digna que vi en la zona roja fue la de una mujer fea, voluminosa y de gesto desdeñoso que, en lugar de intentar seducir, leía un enorme libro. Traté de ver el título, pero no me lo permitió. Habría pagado por saber qué libro era, pero cuando uno le está dando la vuelta al mundo tiene que ser frugal con sus monedas.

4. El gran hotel del universo

Entre Lyon y Paris conocí a Federica. En Francia el inglés y el español sirven poco (también fueron imperio, ¿por qué tendrían que rebajarse a aprender el idioma de la competencia?), de manera que no podía entender los anuncios de abordaje. Cómo no sabía si ya nos habían llamado a los chichipatos de la clase más económica, miré a mi alrededor y me encontré con el rostro bello y los ojos de un gris muy claro de Federica.

En ese momento no tenía nombre. Era solo una mujer luminosa y amable que me decía en inglés que sí, que ya todos podíamos abordar.

Le agradecí y me alejé, solo para descubrir que viajábamos juntos en la fila 19. Celebré la coincidencia con una sonrisa y, como no sabía qué más decirle, pensé que el viaje transcurriría en el silencio amable con que los extraños se ignoran cuando ocurren ese tipo de encuentros. Ella estaba en la ventana y yo en la silla del medio. A mi derecha había una estudiante de enfermería enfrascada en estudiar unos documentos.

Después del despegue, Federica sacó de su bolso un libro que tenía los sellos inconfundibles de las bibliotecas públicas. Era una guía de Praga. Pensé en Kafka, pero me pareció intrusivo decirle algo.

A mitad de camino, se disculpó porque su bebida y su galleta pasaron muy cerca de mi nariz. Me habló con gestos tan dulces que decidí intentar al menos entablar conversación.

Le pregunté si hablaba inglés y me dijo que no muy bien, pero con nuestro rústico "anglais" nos arreglamos para contarnos nuestras vidas y para hacernos amigos para el resto de la vida. Les daría más detalles, pero tengo media hora mientras sale el tren de Amiens a París, desde donde mañana seguiré para Roma.

Selfie con Federica

París es París y no necesita presentación. Es como un mundo aparte, un escenario de película que no parece reconocer ni necesitar al resto del mundo. Al lado de los franceses estereotípicos (ya la pose y el atuendo parecen un disfraz), la ciudad —al igual que Londres— reúne los hijos del pasado colonial. El idioma resuena con ritmos africanos y medio orientales.

En París todavía me siento en territorio familiar, porque varias veces he tenido el privilegio de visitarla. La primera vez fue hace treinta años, cuando me escapé del sur de España (donde estaba tomando un curso de verano), porque no podía perder esa oportunidad, que entonces parecía única, estando de este lado del océano. Uno de esos días remotos caminé dieciséis horas sin parar y terminé con ampollas en las ampollas.

Esta vez no sentí urgencia de visitar lugares especiales, pero no dejé de reconocer algunas calles que Cortázar menciona en Rayuela (la Rue Réaumur, la Rue de la Tombe lssoire), y de dirigir los pasos a lugares significativos: la catedral de Notre Dame (ya casi por completo renacida de sus cenizas), el Pont des Arts (donde no encontré a la maga), Shakespeare & Co. (uno de los lugares favoritos de James Joyce) y el Jardín de plantes, donde no pude ver ni camaleones ni axolotls, porque se les ha ocurrido la terrible idea de cobrar para entrar a cada pabellón.

Notre Dame resucitada

La celebración del cumpleaños de un amigo, en Les deux magots (el restaurante favorito de muchos intelectuales) y un desayuno en casa de una familia colombo coreana (su hijo de seis años habla cuatro idiomas) completaron esta visita que incluirá la noche de este jueves.

París no deja de transformarse. Sus líneas de metro no dejan de crecer. Mis recorridos de estos días me han permitido tener más completo el mapa mental. Pero esta vez he prestado atención a otros detalles: los que viven y duermen en las calles, con el cielo como techo (los clochards de Rayuela) y una curiosa tendencia de graffitis con figuras como de videojuego, inspirada por Bansky y por la expresión "Kilroy was here", que llenó las paredes de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Ayer en la tarde vine en tren a Nantes, a presentarle mis respetos a uno de los inspiradores de este viaje, y me volví a encontrar con un imprevisto. Al bajar del tren descubrí que el lugar que había reservado no estaba disponible y me tocó recurrir a mi teléfono inteligente (ese aparato con el que Verne se habría sentido fascinado) para encontrar donde quedarme.

Lo que encontré no ha dejado de sorprenderme. A una cuadra de la estación había un hotel del siglo XIX con el nombre más inmodesto que pueda concebirse: Le Grand Hotel De L'Univers. Sigo pensando que fue un guiño de Verne que me haya recobrado anoche del cansancio en ese sitio donde al parecer nadie más se estaba hospedando.

El muchacho de la recepción me explicó cómo llegar a los sitios de interés y me asignó una habitación en el cuarto piso, con una vista privilegiada a la catedral, una de las más famosas de Europa.

En el cuarto llené la bañera con agua tibia y me dediqué a darles las gracias a mis piernas y mis pies. Diez días de largas caminadas en tres países empiezan a hacerles mella. Por eso he empezado a caminar más despacio, a demorarme en lugares particularmente atractivos.

Los sueños que tuven en "El gran hotel del universo" fueron particularmente vivos. Leí en alguna parte que a nadie le interesan los sueños de los demás. Así que les ahorraré esa parte de la historia. Solo diré que el caballo rojo que rompió las cuerdas en el sueño final es un buen reflejo de la sensación de libertad y de fuerza que empieza a habitarme.

La habitación del Gran Hotel del Universo

Aunque la cama era comodísima, la impaciencia no me dejó dormir hasta tarde. Bajé a desayunar al comedor vacío y me llevé una sorpresa cuando rompí un huevo que creía tibio y descubrí que estaba crudo. Consideré posibilidades, me acordé de Rocky Balboa, sopesé mis necesidades y decidí hacer míos esos nutrientes. Luego empecé mi recorrido.

El Cementerio de la magdalena, donde está la tumba de Verne, quedaba a unos cuarenta minutos del hotel. Con más tiempos daré detalles de esa visita. Solo diré aquí que le hablé a mi querido Julio Verne con un tono de cercanía que a mí mismo me sorprendió: "Hermanito", le dije. "Acómpañame, ayúdame, muéstrame el camino, dame señales".

Luego visité las casas donde vivió media vida, me conmoví con el salón donde escribía (en especial, con el camastro donde tantas veces se repuso del agotamiento), vi sus huellas por toda la ciudad, y al final dirigí mis pasos a la catedral.

La catedral de Amiens me gustó más que la de Lichfield, quizá por las mismas razones por las que prefiero el catolicismo. Hasta me animé a comprar un rosario que espero estrenar esta noche en París (por cierto, ya voy en el tren; llegaremos como en media hora).

Al final me vi con casi cuatro horas libres que decidí llenar metiéndone al cine. Encontré una comedia deliciosa sobre una monja que se adentra en el mundo en busca de un viejo amor.

Mis pies lo agradecieron. Mis ojos se humedecieron. Salí de Amiens con la sensación de que estoy en casa en el universo.

5. Piedras que gritan y panes que susurran

Éxtasis de Santa Teresa, de Bernini (1647-1652)

Hace muchos muchos años, en un rincón turbulento e historiado del entonces muy poderoso imperio romano, vivió un poeta que nunca escribió nada, pero cuyas palabras enigmáticas y gestos cargados de sentido no dejan de resonar.

Lo de que nunca escribió nada lo contradice un apócrifo que cuenta que cuando era niño su madre lo reprendió por escribir en las paredes, y el chico --que era bastante llevado de su parecer-- prometió no volver a escribir nunca. Lo cierto es que murió joven y estuvo a punto de cumplir su promesa, pues se dice que solo una vez escribió algo en la arena que de inmediato borró con el pie y nadie más lo pudo leer. Pero le bastó con lo que dijo para construir un imperio que no es de este mundo, y que ha visto elevarse y caer montones de imperios terrenales, incluido el berenjenal de donde vengo, que nunca llegó de veras a ser imperio.

Ahora que lo pienso, el viaje que emprendí hace ya dos semanas es, en cierto modo, un recorrido por imperios que nunca fueron o que dejaron de serlo y una reflexión sobre el imperio que inspiró ese poeta sobre el que les estoy hablando.

Lo primeros testimonios sobre su vida coinciden en decir que el poeta fue concebido y gestado en el vientre de una virgen, sin intervención de varón y por la gracia de Dios.

Qué este hecho sea cierto o no es algo que ha suscitado dos mil años de debates, pero de lo que no queda duda es que se trataba de un ser excepcional: un hombre de proporciones divinas y, al mismo tiempo, el más humano de los dioses.

A pesar de lo marginal y aparatoso de su nacimiento (nació en una pesebrera, porque sus padres no encontraron alojamiento), el poeta recibió en medio del heno la visita de unos reyes que leyeron en el cielo la noticia.

Al principio nuestro poeta tuvo una vida modesta de aprendiz de carpintero, junto a su padre putativo y una madre que con el tiempo sería también la madre de los subditos de su imperio.

Pero su talento tardó poco en manifestarse y muy pronto su juego predilecto era sacar de casillas a los rabinos, a quienes sumía en la perplejidad con sus preguntas y sus observaciones como de quien conocía de primera mano los designios de un Dios que en lugar de exigir obediencia y sacrificio era amor, caridad y compasión.

Como su pueblo le fue quedando pequeño, nuestro poeta se dedicó a recorrer el mundo, a debatir con magos y sacerdotes de todas las religiones y, al regresar muchos años después, comandaba unos poderes aterradores.

De nuevo en casa de sus padres trató de ser discreto, pero un día, cuando el vino de una fiesta se agotaba, su madre le ordenó que hiciera algo. Por muy dios que fuera ese hombre, madre es madre, y los invitados terminaron caídos de la rasca.

Entonces nuestro poeta reclutó un grupo de pescadores, empezó a enseñarles cosas raras con parábolas inagotables, y se dedicó a hacer toda clase de milagros: a curar enfermos, a practicar exorcismos, a resucitar muertos, a pregonar las glorias de un reino cargado de paradojas.

Un día, nuestro hombre llegó a Jerusalén a lomo de burro y, como se había vuelto tan popular, todos buscaron y sacudieron palmas para saludar su llegada. Preocupados por su ingerencia, los romanos amenazaron con callar a la multitud, pero el poeta --desde el lomo del burro más orgulloso del universo-- dijo que si los callaban hasta las piedras gritarían.

Para no alargar un cuento que quizá conocen, pocos días después nuestro poeta asumió con altivez divina toda clase de vejaciones, fue azotado, se le exasperó la sed con vinagre y al final fue clavado de pies y manos en una cruz, desde donde siguió diciendo cosas que si no eran insensateces obedecían a la inspiración divina.

Casi dos mil años después de lo ocurrido llegué a la plaza de San Pedro, con una ramita de no sé qué árbol, a seguir celebrando la llegada del poeta. Perdido entre la multitud de la plaza, participé de la gravedad y la alegría con que el poeta estableció los ritos de su iglesia. Bebí su sangre, comí su cuerpo, fui y sigo siendo parte de un cuerpo místico más poderoso que todos los imperios que han existido.

Pero, quizá sea buena idea que recapitule. La última vez que escribí esta bitácora regresaba de Amiens, después de presentarle mis respetos a Julio Verne. En París descansé y, el viernes, volé a Roma desde el aeropuerto de Orly. Por la ventana del avión pude ver los Alpes, con sus cumbres heladas y sus valles profundos y recónditos, y recordé que en un barrio de ese nombre pasé los años más felices de mi infancia.

Luego vinieron el mar Mediterráneo y Córcega, poco antes de aterrizar en el aeropuerto Leonardo DaVinci. Como ya tenía estudiados los recorridos, me apuré a llegar a la Casa San Guiseppe (el nombre italiano del papá del poeta), un convento que también funciona como hospedaje. Luego hice un corto recorrido por los alrededores, vi el Coliseo de fieras y gladiadores repleto de turistas, me regodeé viendo rostros de todos los orígenes (en especial esas bellezas mediterráneas por las que el marinero que me habita siente tanta nostalgia), vi el arco de Constantino (el responsable junto con su madre, Elena, de que Roma haya terminado a los pies del poeta), vi el foro romano, vi ese museo al aire libre que es la ciudad, repleto de piedras que gritan, y donde las ruinas de ese imperio que hace mucho dejó de serlo se aferran a las paredes del imperio vivo y eterno que fundó el poeta.

Esa noche regresé pronto al hotel, a ponerme en contacto con los que amo y me aman, con esa multitud discreta que me alienta y me sostiene, que espera mi regreso sano y salvo.

El sábado decidí visitar el Vaticano y recorrer sin prisa la Plaza de San Pedro. Recordé esa estremecedora ceremonia del Papa Francisco en la plaza y el templo desiertos, durante la pandemia. Me conmoví ante "Los ángeles inadvertidos", el homenaje a los migrantes y desplazados, el primer monumento que se adiciona a la plaza en casi cuatro siglos. El monumento representa personas de toda clase de razas y culturas, incluido el poeta bebé y sus padres y, en medio del tumulto de desterrados, es posible observar que se levantan unas alas.

El nombre del monumento está inspirado en la carta de San Pablo (el persecutor y, luego, el defensor más furibundo del mensaje del poeta), quien dijo en una carta: "Que el amor fraternal continúe. No olvidéis acoger a los extraños (o a los extranjeros), pues, al hacerlo, quizá estéis acogiendo ángeles inadvertidos".

La idea se ha popularizado con la expresión: "El extranjero es el que Dios envía" y, en nuestro tiempo, es quizá la línea más clara entre los que entienden y los que tergiversan el mensaje del poeta. Pues, estando tan cargadas de sentido, sus palabras también han sido objeto de milenios de abusos.

Mi visita a la ciudad eterna ha estado llena de ángeles. El sábado, cuando ya me marchaba de la plaza de San Pedro, vi una fila que avanzaba hacia la Basílica y decidí sumarme. Pronto supe que pasaríamos por la puerta del jubileo, que solo se abre cada 25 años, y que quien cruza la puerta queda libre de pecados. Esperé gustoso y paciente esa oportunidad de quitarme un peso de encima. Entonces conocí a John.

El club de los corazones rotos

Me preguntó si hablaba español y pronto estábamos contándonos las vidas. Nació en Nueva York hace cuarenta y un años (los cumplió en enero), tiene ancestros alemanes e irlandeses, ha vivido mucho tiempo en latinoamérica, su español es excelente y hace dos meses terminó una relación de tres años con una chica peruana quince años menor que él. Anda recorriendo Europa para olvidar la pena.

Cuando cruzamos la puerta del jubileo y nos extasiamos con el interior de la Basílica de San Pedro, ya éramos amigos. Como los dos viajábamos solos decidimos acompañarnos una parte del trayecto. Visitamos el castillo de Sant'Angelo, almorzamos pasta en un restaurante tradicional (allí nos contamos nuestras penas). John me dio recomendaciones para el resto de mi viaje. Yo le deseé que encontrara un amor duradero. Después de visitar la fontana de Trevi (y de evocar La Dolce Vita), cada uno siguió su rumbo. La reunión informal del club de los corazones rotos llegó a su fin en medio de promesas de seguir en contacto.

El domingo madrugué, porque tuve la ocurrencia de pedir y la fortuna de obtener un boleto para asistir a la misa del domingo de ramos en la plaza de San Pedro. Sentí que había obtenido un buen lugar (los que quedaron más adelante habían llegado desde las cinco de la mañana), y me dediqué a hablar con los ángeles que me rodeaban.

Elizabeth

Elizabeth es todo dolor. Sus ojos se humedecen con facilidad. Llego hace dos meses a Italia y viene del Perú, donde dejó a una hija de dieciocho años que acaba de empezar la universidad. Extraña su país, su familia. Se pregunta si podrá resistir este destierro. Su hija no quiso venir a Italia con ella porque quiere irse a los Estados Unidos. A Elizabeth no le gusta la comida italiana. Por suerte, en Roma encuentra todos los ingredientes para hacer la comida que le gusta. Cuando se lamenta porque no quedamos más adelante, recuerdo que el mundo se divide entre quienes ven el vaso medio lleno y quienes lo ven medio vacío. Esa ha sido una de las reflexiones de mi viaje. Yo, por mi parte, he aprendido a agradecer que haya vaso y que, para colmo de dichas, contenga agua.

Teresa

Teresa viene con una excursión de japoneses americanos que viven en California. Está llena de alegría. Es ella quien me habla y me pregunta por mi vida. Cuando llega la hora de dar la paz, es la que más manos estrecha. Saluda a los polacos, a los de Ghana, a los ecuatorianos, a las monjas de azul y a los curas de negro.

Veo otros rostros cuyas historias se me escapan. Estrecho la mano de la mujer callada de falda negra y suéter blanco. Me pregunto cómo es posible que las palabras del remoto poeta hayan tocado y sigan tocando corazones de personas tan distintas y distantes.

Algún olvidado emperador dijo que al pueblo había que darle pan y circo. Un no tan lejano pensador dijo que la religión es el opio del pueblo. No se puede negar que hay algo de circo y mucho de pan en los rituales de la iglesia que fundó el poeta. Mucho de lo que hoy son las ceremonias de su reino se fue adhiriendo con el tiempo y se basa en interpretaciones de lo que quizá quiso decir. Pero hay en todo eso, en la esencia de su mensaje, una fuerza y una vitalidad que no poseen las ruinas de ningún imperio.

Anoche, uno de las personas que me acompañan desde la distancia me preguntaba qué ha sido lo mejor de Roma. Por un momento pensé decir que los encuentros con los ángeles. Pero ahora, a punto de abordar el avión rumbo a Estambul pienso que lo mejor fue haber estado en la misa del domingo de ramos en la plaza de San Pedro.

Puedo decir que me conmovió el éxtasis de Santa Teresa, esa piedra que gime desde hace cuatro siglos en un altar de la Iglesia de Santa María de la Victoria. Pero al lado de la misa se queda corta.

Todavía no termino de digerir lo ocurrido: los cantos, las multitudes, las palabras y los hechos del poeta, la aparición fugaz del pontífice, ese hombre que es puente y línea directa con el poeta. Todo aquello fue, al mismo tiempo, sobrecogedor y abrumador. Pero a la hora del balance hay un momento que no deja de conmoverme.

Anoche, antes de dormirme, volví a leer el “Ensayo sobre la hermosura de la eucaristía”, de Gustavo Ibarra Merlano, y pude entender mejor lo que pasó cuando en la misa acudí sin dudarlo a recibir la hostia (la puerta del jubileo me autorizaba).

Llevaba más de media vida sin hacerlo y me invadió una gran alegría. Sentí que la soledad se disolvía junto con la hostia y que, al hacerlo, me hacía parte de algo más grande que la grandeza del mundo y, a la vez, de algo tan diminuto y entrañable como una miga de pan.

6. La furia de las aguas

Estambul

Hace más de treinta años, cuando era una persona muy distinta a la que soy, me interné por las selvas y ríos del Chocó hasta Bagadó, un pueblo que había visitado con el vendedor de fantasías cuando apenas me nacía la consciencia. Mis recuerdos de aquel remoto viaje eran borrosos, pero el veinteañero que regresaba tenía la sensación de haber sentido allí muchos asombros decisivos y de haber sido feliz.

Con la arrogancia de haber sido nadador de competencias, me metí sin cautela a las furiosas aguas del río Bagadó. De inmediato sentí que me envolvía una fuerza superior a mis capacidades. Intenté bracear y patalear para salirme, pero una especie de remolino me arrastraba como a la hoja de un árbol. En la orilla, la gente empezó a congregarse, a discutir las posibilidades que el forastero tenía de salir vivo. Luego supe que no eran muchas. En medio de la furia, yo miraba la multitud de sombras y entendía que, si no salía por mi propia cuenta, nadie me sacaría.

No sabría decir cuánto duró aquello. Pudo ser solo un par de minutos. Pero sentí que la batalla duró una eternidad y, al final, decidí darme por vencido, aceptar que hasta ahí llegaba mi vida. Entonces ocurrió un milagro del que nunca he dejado de aprender. Justo cuando dejé de forcejear, el río me depositó en la orilla con algo que al evocarlo solo puedo definir como una suave ternura.

Al principio pensé que la lección que me dejaba esa experiencia era que en momentos difíciles lo mejor suele ser dejarse llevar, aceptar que hay cosas que no se entienden, fuerzas a las que no es posible oponerse y que solo hay que confiar, que Dios o el destino o el azar saben bien lo que hacen. La validez de esa enseñanza la veía reflejada tanto en el desapego del Oriente como en el abandono a lo divino de los místicos. Pero con el tiempo descubrí que esa entrega a lo que ocurre sería incompleta si, al mismo tiempo, no aprendiéramos a reconocer los momentos en que debemos ejercer nuestra voluntad (la esencia de nuestra libertad).Porque todo indica que tenemos voluntad y que, si la tenemos, por algo será.

Había dejado mi relato cuando me disponía a abordar en Roma el avión a Estambul. Mi paso por la puerta entre Oriente y Occidente sería breve, pero ha sido quizá la parte del viaje para la que más me preparé. Por mi anterior visita a Sri Lanka, sentía que la India sería más manejable que Turquía. Así que pasé unos buenos ratos considerando la mejor manera de aprovechar esa visita de veinte horas, antes de volver a embarcarme rumbo a Nueva Delhi.

En Estambul volví a comprobar que las cosas rara vez ocurren como las prevemos. Todo salió más fácil de lo que pensaba. El avión de Roma llegó poco antes de la medianoche del lunes y, después de hacer sellar el pasaporte, me dediqué a explorar el aeropuerto. Tenía que buscar la manera de dormir un rato, antes de meterme en la ciudad en cuanto amaneciera.

Encontré una zona donde dormían muchos viajeros encallados. Usé el morral como almohada (el otro maletín llegaría directo a Nueva Delhi) y, tras mal dormir unas pocas horas, decidí mojarme la cara y buscar el metro. Poco antes de las siete de la mañana estaba deambulando entre gatos y construcciones monumentales que son testimonios de mucha historia (egipcia. romana, cristiana, musulmana).

Poco antes del mediodía ya había explorado los bazares y comprendí que tenía tiempo de sobra para un paseo en barco por el estrecho del Bósforo, que une el mar Negro y el mar de Marmara, y es frontera natural entre Europa y Asia.

Estambul y Turquía son populares en el país de los colombios (principalmente por sus telenovelas), y es indiscutible que vale la pena visitarlos. El paseo en barco fue lo mejor. Para viajeros como yo, ese poder poner los pies en dos continentes resulta emocionante. Pero la mirada fue rápida, y los únicos amigos que pude hacer fueron Alexei y Olga, una pareja de Rajastán, que después de muchos años conseguían viajar solos, pues la madre de Olga se quedó con sus hijos de doce y siete años.

Como a las tres de la tarde, después de haber visitado la torre Galata (un mirador medieval genovés), empecé a buscar el camino al aeropuerto, para mi vuelo de las ocho de la noche.

Del vuelo entre Estambul y New Delhi recuerdo la luna. Primero, derramando un resplandor espectral sobre un tapete de nubes, y después (cuando ya descendíamos), reflejándose aquí y allá sobre ríos y estanques.

Cuándo tenga más tiempo y energía contaré las historias de Baba y de Chander, en Nueva Delhi. Daré detalles de ese mercado público donde las vacas son soberanas, y donde ratas y hombres conviven apacibles. Hablaré de la visita relámpago a Agra, la antigua capital, y al imponente Taj Mahal, con sus mármoles traslúcidos y engastados con piedras preciosas (de lo que puede significar un homenaje tan ostentoso a una mujer muerta).

El Taj Mahal

Por ahora solo quiero decir que el mundo y la cabeza me dan vueltas; que en cuestión de dos días he perdido otras tres horas y media (ahora estoy nueve horas y media adelantado en relación con el lugar de donde vengo); que me acerco a la mitad geográfica del viaje (donde dejaré de alejarme y empezaré a acercarme a casa); que los idiomas que conozco cada vez me sirven menos (En Estambul un hombre quiso venderme una chaqueta, pero no encontró la medida de mis "patas"); que Nueva Delhi, con su contaminación, su ruido, su caos, su idioma que no entiendo y que sin embargo me parece que en cualquier momento podría empezar a hablarlo, con sus guías encompinchados con vendedores, con toda esa revoltura como de río revuelto donde de vez en cuando hay destellos de belleza, me ha enseñado cosas que todavía no entiendo; que todos estos hechos recientes de mi viaje me han recordado mi remota aventura en Bagadó, y me han invitado a dejar de forcejear, a dejarme llevar y confiar.

Ahora estoy a punto de embarcarme rumbo a Varanasi (Benares), y solo sé que mi equipaje (que el equipaje que cada uno lleva) es una rara mezcla de voluntad y resignación, y que es preciso confiar, pero también estar alerta para reconocer esos extraños instantes en que somos llamados y estamos obligados a ejercer nuestra libertad.

7. El secreto de la infelicidad

Antes de conocer a la mujer más hermosa del mundo (vive en Bangalore y solo cruzamos dos palabras), antes de saludar al hombre que se dejó crecer el cabello durante cincuenta años y acaba de cortárselo, antes de hablar con las mujeres que vinieron de Nepal a morir en Varanasi y dejar sus cenizas en el río sagrado, antes de que Gaga me condujera por el laberinto de calles estrechas de esta ciudad que ha estado aquí por más de cuatro mil años, antes de templos y ceremonias y piras funerarias que aún arden en mis pulmones, antes de visitar el lugar donde el príncipe Siddartha Gautama pronunció su primer sermón (el de los ocho senderos), y de ver las columnas del redimido Asoka (el más cruel de los hombres y, luego, el más devoto y virtuoso), antes de esas y otras cosas de las que hablaré después en el libro (porque esto ya va para libro y hay que reservar algo que mantenga la curiosidad despierta), me senté en la terraza de la Shiva Ganges Guest House a contemplar la media luna de agua bajo el brillo de mi primera mañana en la ciudad sagrada.

Ya la noche anterior había deambulado por la orilla, observando a los sadhus de barbas largas y túnicas color azafrán (buscando con quieta fiereza la iluminación), vi a los devotos bañándose en el río, vi gente poner en el agua ofrendas de flores y fuego, vi turistas emocionados con los colores y la agitación de la ceremonia de los dioses y los planetas que tiene lugar al caer el sol, vi la aglomeración de embarcaciones desde donde gente venida de muy lejos seguía con fervor esos rituales que muchos de ellos solo ven una vez en la vida.

De manera que, al sentarme en la terraza, ya empezaba a empaparme de la atmósfera del lugar y mi pensamiento estaba dispuesto para considerar grandes temas.

Mis relaciones con los lugares de donde vengo son ahora muy extrañas. Cuando me despierto en las mañanas, la gente apenas está terminando de vivir el día anterior, y solo muy entrada la tarde tengo noticias de los primeros que se están despertando.

Una amiga que sigue mi peripecia desde el país de los colombios me preguntó si estaba feliz, y no supe qué responderle.

Miré el río sagrado, el cauce seco en el lado sur, con sus peregrinos y sus camellos y, más allá, un bosque de árboles de un azul y un gris muy claro. Me dejé envolver por el estruendo y el calor.

Como la pregunta por mi felicidad se volvió insistente, decidí responder con honestidad: "La felicidad es un mito. Estoy ligero, vivo".

"Entonces, estás harto", concluyó mi interlocutora.

En ese momento pude ver con claridad los términos de una reflexión que me ha venido acompañando en este viaje. Puedo decir que rara vez en la vida me he sentido harto o aburrido y que la prueba de que soy y he sido feliz es que no ando obsesionado con encontrar la felicidad.

Solo el infeliz y el descontento buscan la felicidad. Solo el atormentado busca la paz y la tranquilidad. Solo el que tiene un vacío espiritual se embarca en búsquedas espirituales.

Como la pregunta se repetía, intenté ser más directo y gráfico: "Es como acostarse con alguien con el único propósito de alcanzar el orgasmo; te pierdes toda la diversión".

Después recordé una historia que ilustra muy bien la idea. La historia puede ser apócrifa, pero revela la actitud de muchos ante la vida. Resulta que una joven periodista le pidió a García Márquez una entrevista. El nobel le respondió que no daba entrevistas, pero la invitó a acompañarlo en unas gestiones que tenía que hacer ese día. Pasaron el día juntos, almorzaron, hablaron de lo divino y lo humano, y cuando se despedían la chica volvió a pedirle la entrevista. Recibió más de lo que pedía y no supo valorarlo.

Así son los que buscan la felicidad; por andar detrás de una idea obsesiva (de pirotecnias espectaculares), se olvidan de que la vida es la felicidad. Con todo y sus contratiempos y sus tragedias, con todo y sus truculencias y su humor negro, la vida es una dicha abrumadora.

Para intentar darle a mi amiga una respuesta que le gustara, agregué que el instante pertenece a los sentidos y que cuando uno está viviendo intensamente no puede distraerse evaluando la calidad de la experiencia o midiendo sus niveles de alegría.

Fue su insatisfacción con mis respuestas lo que me reveló el secreto del descontento de muchos que la vida ha puesto en mi camino. Los que se la pasan quejándose, aquellos a los que nada satisface o les parece suficiente, los que siempre están pensando que la vida y la suerte de los otros es mejor, los que no buscan ni encuentran maneras de apreciar y agradecer, todos ellos tienen un rasgo común.

No puedo decir que las palabras fueran mías, cuando de mis manos salió una expresión que parecía inspirada por el río que viene del cielo: "Esperar siempre una cosa diferente a la que se recibe es el secreto de la infelicidad".

Ahora estoy a punto de abordar el avión a Calcuta, desde donde le diré adiós a este trozo de la India que ha sido una buena parte de este ya largo periplo para volver a casa.

8. Historia para inmortales

“Animal mítico”, Indian Museum, Kolkata

Tal vez porque la realidad es más extravagante que lo que el inconsciente quiera inventar (en Calcuta hay una estatua de Maradona), mis sueños de las últimas noches han sido de una sencillez abrumadora.

En uno de ellos, el papa Francisco me ayudó a ponerle la etiqueta a mi equipaje. El peso de la maleta (que limita el tamaño y el peso de los regalos), la posibilidad o no de que se vaya en la bodega, las reglas diferentes de cada aerolínea, han hecho que durante este periplo haya tenido que resolver temas logísticos a los que una ayuda pontificia no le cae nada mal. Sé que también en ese sueño gravita la idea --aún sin digerir-- de que pude ver al papa en la plaza de San Pedro en el Vaticano, justo una semana antes de que falleciera.

En otro sueño hablaba la lengua hindú con una fluidez de hablante nativo, los sonidos parecían salir de mi boca con la mayor naturalidad, pero no tenía idea de lo que decía. Estoy seguro de que, si existiera una manera de hacer audible lo que se dice en los sueños, podría descubrirse que en esas palabras había un mensaje que quizá fuera importante.

Cuando se está tan lejos de casa, uno aprende a comunicarse con los recursos más limitados. Esta mañana, durante mi último recorrido por Calcuta, vi el anuncio en inglés de una librería de libros antiguos y pensé que quizá fuera posible encontrar allí joyitas raras. Pero en el local dormitaba un árabe que vendía telas de seda.

Le dije: "Bookstore?"

Y, con un movimiento de manos que concluyó con la imagen de algo que se aleja, me dijo que el tiempo pasa, que la librería y los libros ya eran cosa del pasado, que un negocio que nunca pasaba de moda era el de las telas.

Con los vendedores de Turquía y de la India he tenido una relación agridulce. Cuando los guías te arrojan en sus territorios, los vendedores suelen recibirte como si acabara de llegar un Marajá. Te ofrecen agua o té. Algunos hablan de la obligación religiosa de dar acogida, juntan las manos en actitud anirvanada, te dicen "namaste" e insisten en mostrarte cosas maravillosas, "sin ninguna obligación de comprar". Entonces empiezan a ejercer una presión que gradualmente, con la resistencia, se hace menos amable, hasta derivar a gestos desdeñosos de quienes consideran cobrarte por el agua que te regalaron.

Con todo y la resistencia, muchos de ellos consiguieron venderme alguna cosa (siempre pequeña, siempre ligera), pero los últimos me encontraron ya cansado y no quise escuchar explicaciones ni recibirles el agua.

Ese cansancio de sentirte objeto de la codicia ajena lo vi reflejado en la chica rusa que viajó a mi lado en el avión de Varanasi a Calcuta. La amabilidad de Federica me había alentado a seguir proponiendo conversaciones a las personas que el destino pusiera a mi lado, pero esta vez la reacción fue de alarma. Cuando le pregunté si era su primera visita a la India, la chica pegó la espalda a la ventanilla del avión, abrió los ojos como si se sintiera acorralada y solo atinó a decirme que no viajaba sola, que venía con amigos que estaban unos puestos más adelante. Entendí lo que pasaba y pensé que era una lástima que buena parte de la acogida amable que la India les da a los forasteros no sea otra cosa que la zalamería aprendida por aquellas sociedades que han vivido sometidas a dominios extranjeros.

La India ha estado bajo muchos dominios. Los griegos la hicieron suya. Los romanos alcanzaron a meterle mano. Los mogules entraron arrasando. Hasta los ingleses, que no estuvieron aquí sino siglo y medio, dejaron honda huella.

El hotel donde me hospedé era la mansión de un potentado inglés. Ha sido el más lujoso que me ha deparado este viaje (aunque el precio fuera muy bajo comparado con los hoteles del país del sueño o los del país de los colombios), y sus paredes están llenas de ingleses con sus ropas claras de telas ligeras y sus sombreros de tierra caliente, rodeados por una servidumbre de nativos.

En un sitio clave de la ciudad hay un monumento a la reina Victoria, que aquí se conoce como la emperadora. Hay una catedral de San Pablo. Y, hasta el Museo de la India, que exhibe tesoros de un subcontinente donde han venido pasando cosas interesantes desde cuando casi todo el resto del mundo era tierra baldía, está lleno de placas que exaltan a los ingleses que lo fundaron.

En el hotel, la actitud de los empleados es sumisa. Quizá el único auténtico sea Debasish, quien se interesa por mi origen y me dice que por mis rasgos y el color de la piel me parezco a la gente donde la región de Bengal se une con el Himalaya.

Mi primera tarde en Calcuta decidí caminar en dirección al río (el Hoogly es un brazo del Ganges y también en sus orillas tienen lugar ceremonias religiosas), pero no llegué a verlo. Lo que en el mapa de Google parecía tan claro y despejado, en la realidad era una abigarrada y ruidosa multitud, comercios informales, familias que viven en las calles (una madre que le arranca los piojos a su hija, un chico que extrae agua moviendo la palanca del extractor de un pozo), corceles humanos arrastrando rickshaws, ofertas de masajes, miradas que intentan descifrarte.

Como la noche empezaba a caer y el río no aparecía, decidí regresar al hotel por unas calles diferentes a las que usé para alejarme. Pasé junto a un estadio donde al parecer se jugaría un partido de criquet importante. Había vendedores de camisetas, militares a caballo, grupos de aficionados emocionados. Después de cenar un delicioso pescado de Goa en salsa curry con arroz hervido, y de rematar con un lassi de mango (ya en Varanasi había probado en un puesto callejero ese delicioso preparado de yogurt con frutas), todo eso por menos de lo que cuesta la hamburguesa más chatarruda en el país del sueño, me metí a mi habitación de marajá, a comunicarme con los que se despertaban al otro lado del mundo.

Al día siguiente, después de un despertar tranquilo y un desayuno trancado, salí dispuesto a dar con ese río. Según la información de mi teléfono inteligente (qué remoto se ve ahora Julio Verne), podría recorrer a pie el trayecto en cuarenta minutos. Entonces decidí caminar. Pero lo que no tuve muy en cuenta fue la temperatura. La temperatura ayer al mediodía era de 36 grados, pero la sensación térmica era de 48.

Tardé poco en sentir la ropa mojada. Por suerte conseguí agua en una venta callejera. No sé si es verdad lo que vi, o solo deliraba, pero frente a cada una de las casuchas paupérrimas que vi bajo los puentes, en todas y cada una, vi un hermoso caballo amarrado junto a la puerta.

Cuando faltaba poco para que llegara al río, mi corazón me preguntó qué era la vaina, que por qué además de someter la maquinaria a ese calor tenía que andar tan apurado. Llegué al río sagrado dando pasitos como de quien no puede ni aspira a llegar a ningún lado. Me senté bajo la sombra de un árbol a aferrarme a la vida y, cuando pude volver en mí, supe que tenía que buscar una manera de regresar que no fuera caminando.

En Calcuta perduran como taxis unos pintorescos carros Fiat que tienen como setenta años. Es común ver aquí y allá a los conductores dándoles de beber por el radiador. Cuando me despedí del río sagrado y salí a una avenida, vi un taxi de esos parqueado bajo la sombra de un árbol. No me pregunten cómo hice para que el taxista me entendiera. La única explicación que se me ocurre es que en medio del delirio encontré la manera de hablar hindi.

¿O serían los dioses? Lo cierto es que llegué vivo al hotel, me quité la ropa empapada y me dormí flotando en un lago de sudor.

Incapaz de hacer nada extenuante, esa noche me dediqué a explorar los lujosos salones de hotel, y terminé en la recepción, donde un sonriente Debasish me dijo que quiere morir en Varanasi, porque el que se muere allí va directo al cielo, y él no quiere tener que dar muchas vueltas, y se dedicó a hablarme de los dioses.

Me contó muchas historias y conseguí grabar varias. Ratificó algo que me había dicho Gaga, que la familia de Parvati no quería a Shiva (porque se la pasaba en cementerios y trataba con monstruos), y que ese rechazo llevó a que Parvati se arrojara al fuego, lo que desencadenó la furia de Shiva, el destructor.

Shiva y Parvati

De todas las historias que me contó Debasish, la que más recuerdo es esta:

"Resulta que, como Shiva era inmortal y su esposa no lo era, la única manera de que ella también fuera inmortal era contándole una historia que solo él conocía. Shiva empezó a contar su historia, pero como su esposa se quedó dormida, no pudo alcanzar la inmortalidad".

"Solo dos palomas que estaban allí escucharon la historia hasta el final". Dice Dabasish que aún es posible ver a las palomas, vivitas y cutucurreantes, en el lugar donde Shiva contó su historia.

No pude resistir la tentación de preguntarle a Debasish cuál era esa historia que concedía la inmortalidad. Sonrió, le dijo a un asistente que llevara al cuarto 13 una ropa que acababa de llegar de la lavandería, y me dijo con gesto divertido: "Si conociéramos la historia, seríamos inmortales".

9. En un bosque de la China

Perdido el rumbo de mis pasos, la primera noche de Beijing me condujo a un bosque encantado. A mi izquierda se extendía una muralla altísima y sombría, construida (luego lo supe) durante la dinastía Ming (siglo XVI), pero no había señales que indicaran el camino. El sendero entre los árboles era oscuro y yo no era el único que lo recorría. Unos cincuenta metros delante de mí, una chica muy joven de falda muy corta y medias y zapatos de colegiala, caminaba despacio, con la atención puesta en su teléfono móvil. Detrás de mí, una pareja de ancianos tomados de la mano caminaba sin prisa. En cualquier otro lugar del mundo, estar perdido en un paraje tan oscuro habría sido motivo de alarma, pero me sentí seguro, invadido por una sensación de tranquilidad.

A pesar de mi deseo de encontrar el rumbo hacia el hotel, decidí ajustar el ritmo de mis pasos al de los demás. Me pareció que, en la oscuridad, las flores de los cerezos tenían una rara fosforescencia. Por encima de las siluetas de los árboles más altos y de la muralla imponente, pude ver un cielo lleno de estrellas. Sentí de nuevo que el universo era mi casa.

Si alguna vez, durante el resto de la vida, necesito recordar un instante de gratitud y de arrobo ante la belleza del mundo, volveré dichoso a esa noche que estuve perdido en un bosque de la China, iluminado por las flores, arropado por las piedras, sintiendo que las estrellas me entibiaban el alma.

Había llegado a Beijing poco después del mediodís y buena parte de la tarde se me fue entre el recorrido por los laberintos del aeropuerto, el proceso de inmigración, la búsqueda de una tarjeta que me permitiera tener internet, la obtención de dinero y el desciframiento del sistema de metro para llegar a la estación central de trenes

Como muchos servicios en línea están bloqueados en la China (todos los de Google --incluidos sus mapas-- y casi todos los de Meta: facebook, instagram; Whatsapp funciona a medias), también fue todo un reto encontrar el camino hasta el hotel Zhong An (a pesar de que estaba a solo unos pasos de la estación), por entre los estrechos recovecos del Hutong, un viejo barrio de pescadores. Al final, no sé como, conseguí encontrar ese hospedaje cuyo mayor motivo de orgullo es el de estar situado donde el escritor norteamericano Edgard Snow vivió y escribió su libro "Estrella roja sobre China" (1936), un muy completo testimonio sobre la revolución liderada por Mao Zedong.

Después de tanto partir y llegar he empezado a tener ciertos rituales que se repiten. Al registrarme en la recepción del hotel, procuro conseguir información que me permita sumarme al día siguiente a un tour por los lugares más importantes. Los días siguientes trato de dejarlos libres para paseos más improvisados. Luego de dejar el equipaje en mi cuarto (y de bañarme si el viaje, como el de Calcuta a Beijing con escala en Singapur, ha sido largo), salgo a explorar un poco los alrededores y a buscar comida local.

La limpieza y el orden de Beijing son más impresionantes cuando se viene del desorden, el ruido y la suciedad que encontré en mi recorrido por la India. Dejándo que los pasos me llevaran, embriagado por la música de otro idioma, llegué a la hermosa calle peatonal de Wangfujing, y me dediqué a tomar fotos de gente que bailaba o hacía gimnasia, de pantallas gigantes y tiendas enormes (hay una librería de seis pisos).

Cuando empezó a oscurecer pensé que lo mejor era regresar al hotel, porque la noche anterior, transcurrida entre aviones y aeropuertos, había descansado poco, y el tour del día siguiente (a la plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida y la muralla china) empezaría a las siete de la mañana.

Como, en mi caso, el aventurero puede más que el moderado, decidí regresar al hotel por calles diferentes a las que había empleado para alejarme. Creía que lo tenía todo bajo control (que solo era cuestión de caminar un poco hacia el sur y después hacia el oriente), pero por más que caminé no conseguí llegar a la estación de trenes, que era mi punto de referencia.

Como ya era un poco más de las nueve de la noche, decidí desandar el último trayecto en busca de algo que resultara familiar. Crucé una avenida para regresarme por lo que parecía ser un parque, y así terminé en el bosque encantado.

Durante un rato, la emocion que me inspiraba aquel lugar pudo más que la preocupación por estar perdido. Supuse que, si caminaba hacia el Occidente, tarde o temprano llegaría a alguna avenida. Pero como eran ya más de las diez de la noche empecé a pensar que tenía que encontrarle solución a mi problema. Quizá mostrándole a alguien la estación de trenes, en el mapa que me regalaron en el aeropuerto, podría retomar el camino. En esas estaba, ubicando la estación en el mapa, cuando oí que me gritaban: "Where are you going?".

Una mujer menuda, de cabello negro recortado a la altura de los hombros y cruzado por relámpagos, se levantó de un banco de piedra y se acercó sonriente. Junto al banco dejó su bicicleta y unas bolsas. Yo traté de pronunciar en chino el nombre de la estación, y ella me dijo en inglés que estaba cerca, como a unos quince minutos, por una calle que estaba detrás de los árboles.

Me preguntó de dónde era y así empezamos una conversación que no ha terminado y que es muy probable que continúe por mucho tiempo. Me contó que venía de Anyang, un pueblo pequeño en la provincia de Henan, y que desde hace dieciséis años vive en Beijing, donde trabaja enseñando chino a los extranjeros. Me dijo que el inglés que sabía lo aprendió en la escuela, que la gente de Beijing ha perdido el asombro ante los forasteros. pero que para ella --quizá por ser de provincia-- siempre resultaban interesantes.

Dijo llamarse Shu Ping, pero que su otro nombre era María, porque era católica. La revelación me sorprendió, pero como la conversación era atropellada no tuve mucho tiempo de pensar en el asunto.

Me preguntó qué haría al día siguiente y le hablé del tour. Le dije que al día siguiente estaba libre, que quería visitar un mercado de antigüedades sobre el que había leído, y se ofreció a acompañarme. Dijo que sabía dónde era y que estaba cerca de su casa. Quedamos de encontrarnos el sábado, allí mismo, a las ocho de la mañana. Luego me volvió a mostrar el camino hacia la estación y me ordenó apurarme a llegar al hotel y descansar. Nos despedimos con un apretón de manos y unas sonrisas emocionadas.

Después, cuando he mirado todo en el recuerdo, no deja de sorprenderme que, en cierto modo, cuando más perdido estaba se me apareció la Virgen o, visto de otro modo, que alguien que también forma parte de ese cuerpo místico del que me sentí partícipe en el Vaticano hubiera acudido en mi ayuda en el momento más oscuro.

Pienso en los miles de azares y decisiones que provocaron ese encuentro; en sus incontables e imprevisibles consecuencias. Por lo pronto, puedo decir que Beijing y mi vuelta al mundo habrían sido muy distintos, si no me pierdo esa noche en un bosque encantado de la China, si ese bendito extravío no me hubiera conducido a la dulzura generosa de Shu Ping.

10. Su rostro era el de un hombre que viene de muy lejos

Hace trece años, durante otro semestre sabático de la universidad, aproveché los ingresos que me reportó un trabajo como escritor fantasma y me fui durante un mes a Sri Lanka. Mi obsesión con la isla había nacido en la adolescencia y, con el tiempo, me volví un experto en su historia y sus historias.

Una de las historias que más me interesaba era la de Fa Hsien, un monje chino que en el año 399 salió con un grupo de monjes desde Chang'an, la capital del reino de Tsin, con la intención de buscar en la India copias fieles de los libros de disciplina del budismo. Fa Hsien y sus amigos cruzaron desiertos, abismos y mortales parajes de hielo. En el camino, el grupo creció y se redujo de manera paulatina. Algunos murieron, otros regresaron y otros, extenuados, decidieron quedarse donde sus pies se negaron a seguir. Al final de un viaje que había durado doce años, Fa Hsien llegó solo a Sri Lanka, donde por fin encontró lo que buscaba.

En abril de 2012 pude visitar Anuradaphura, el lugar donde Fa Hsien dedicó dos años a transcribir los textos sagrados, antes de regresar por barco a su natal Tsin. Ahora he podido visitar el lugar donde su viaje comenzó y he vivido aquí una curiosa experiencia de la que Fa Hsien habla en el relato de su viaje: el revuelo que sus rasgos forasteros produjeron en países remotos.

Templo de la campana, en Xi’an

La novela en la que relato el viaje de Fa Hsien se llama "Resplandor", pero originalmente tenía un título tomado del poema de Gilgamesh: "Su rostro era el de un hombre que viene de muy lejos" (el editor insistió en que lo cambiara").

He vuelto a pensar en la historia de Fa Hsien y en esa frase que siempre me ha intrigado, porque durante mi recorrido por la China mi rostro inusual no ha dejado de despertar curiosidad.

Por donde he caminado, los niños me miran boquiabiertos. Cuando fui con Shu Ping a una sesión de reflexología (no me dejen olvidar), la chica que estaba atareada con sus pies no dejaba de mirarme. Shu Ping me contó que a la chica mis ojos le parecían muy grandes y mis dientes bonitos. En Xi'an, unos chicos me preguntaron, con gestos de reverencia, si podían tomarse selfies conmigo, y una influencer se volvió viral porque, después de verme tomándole fotos, me invitó a participar de su transmisión. Como no hablaba mucho inglés, sus propios seguidores le decían qué preguntarme. También me enseñó algunas expresiones en chino que nunca sabré lo que significan.

Recibiendo esta atención tan entusiasta, he llegado a creer que no es que sea feo, sino que estaba en el hemisferio equivocado. Si alguna vez he estado cerca de saber lo que sienten las celebridades, si he podido saber lo que significa robarse las miradas cuando se camina entre la gente y ver dibujar gestos de asombro, ha sido durante estos días en la China, particularmente en Xi'an.

Ahora estoy a punto de volar a Tokyo y tengo la sensación de que me tomará años procesar todo lo que viví en la China. Tanto en Beijing como en Xi'an me integré a recorridos colectivos por los sitios de interés. Viví esa curiosa experiencia de ser parte de grupos diversos que nunca más volverán a reunirse.

En Beijing éramos seis: una pareja proveniente de Chenai, un joven ingeniero de Bangalore y una pareja italiana. Nos dejamos conducir por un guía apurado que al final, a la sombra de la muralla china, terminó contándome su vida.

Para no complicar a los turistas, el guía dijo llamarse Michael, y es un hombre que ama su partido comunista. Nos mostró, desde ángulos estratégicos, la plaza de Tiananmen y la ciudad prohibida y, en el camino a lo que los chinos llaman la ciudad larga, nos dijo que según la tradición nadie puede ser un gran hombre o una gran mujer si no ha escalado la gran muralla. Olvidé preguntarle si la grandeza se extiende a los que subimos en teleférico.

Mientras el grupo volvía a reunirse para regresar a Beijing, Michael me contó que había nacido en un pueblo de agricultores donde las condiciones eran precarias. Las suelas de los zapatos eran delgadas y en el invierno el frío les congelaba los pies. Se alimentaban principalmente de maíz, y la carne de cerdo era un lujo que solo podían darse dos veces al año. Por eso agradece tanto las oportunidades que su gobierno le ha dado. Vino a Bejing, se hizo profesor de inglés, compró un apartamento y pudo traerse a su padre anciano (su madre había muerto mucho antes) a vivir con él los últimos años.

Selfie con Michael (Shi Mendong)

Recuerda que, recién llegado a la ciudad, su padre estaba tan impresionado con lo que veía (los edificios, los autos, las pantallas y hasta el inodoro del apartamento) que no pudo dormir en varios días. Ahora Michael está terminando de pagar otro apartamento y se siente orgulloso de haberle dado a su padre una vejez cómoda. Dice que cuidar de los padres es una prioridad y que la vida recompensa a quienes lo hacen. Su hija está presentando los exámenes para entrar a la universidad, y Michael quiere que estudie acupuntura y medicina tradicional, porque en esa profesión la experiencia representa mayor estatus ("como guía siempre se dice lo mismo").

Explica que por mucho tiempo todos querían repartirse la China, como si fuera un pedazo de pastel, pero que la ayuda de Stalin, en 1949, había transformado a un país tradicionalmente agrícola en un país importante a nivel tecnológico. Dice que la nación ordenada y sólida que hoy puede verse empezó hace unos treinta años y agrega, disculpándose, que Trump con la China tiene las de perder, pues está construída sobre la base de milenios de esfuerzo y sabiduría colectivas.

El grupo de Xi'an fue más entretenido. A pesar de que la pareja rusa no hablaba nada de inglés (eran amables, pero la comunicación era imposible), el resto terminamos compartiendo información de contacto y prometiendo visitarnos.

Con uno de los granjeros que descubrieron el ejército de terracota

Había un joven arquitecto de Sudáfrica, una chica australiana que practica buceo de profundidad y una pareja fascinante que se ganó el cariño de todos.

Danielle y Michael se conocieron entre nubes. Él era piloto de una aerolínea de los emiratos árabes y ella era asistente de vuelo. Cuando los matrimonios de ambos alcanzaron su fecha de expiración ("They run out their course", dice Michael), decidieron juntar sus vidas sin casarse.

Danielle nació en Australia. pero vivió un tiempo en Canadá. Dice que ha dejado de volar, porque pasar mucho tiempo en el aire envejece de manera prematura.

Michael es alto, apuesto, inteligente y quisiera ser conocido como "el caballero internacional del misterio" (prometió transferirme dinero si lo describo en buenos términos). Su segundo nombre es Tui, que en el idioma de Fiji (donde nació), significa soberano. Al despedirnos bromeábamos diciendo que en su tumba tendrían que poner un gran ejército de terracota.

Selfie con Danielle y Michael

Danielle y Michael tienen casas en Noruega, Suiza y Fiji, pero su proyecto inmediato es remodelar la casa en Fiji que está a solo unos pasos de un mar de verdes y azules demenciales.

Michael me contó que una de las curiosidades de Fiji es que está cruzada por la línea donde comienzan los días y que, para evitar confusiones, se decidió que la línea dejara de ser recta y se acomodara al contorno de la isla.

La información me pareció interesante porque mi viaje, que ya entra en su quinta semana, ha sido también una larga reflexión sobre las convenciones con las que el mundo mide el tiempo. Desde que empecé a viajar hacia el oriente, fue como si me internara en el futuro. Ahora mismo vivo doce horas más adelante que la gente del lugar de donde salí, pero cuando cruce esa línea, a la que Fiji ha obligado a quebrarse, daré un salto inmediato hacia el pasado, hacia un tiempo ya vivido en el que se me ofrece una segunda oportunidad.

Quizá los mejores recorridos que he hecho en la China han sido aquellos sin plan ni derrotero. Conocer los lugares de interés es siempre interesante, pero es lo imprevisto, la exploración personal, la aventura, lo que le da a un viaje su carácter único.

Selfie con Shu Ping

Mi día con Shu Ping fue maravilloso. Me ayudó a encontrar cosas hermosas y a buen precio en el mercado de antigüedades. Comimos hasta decir no más en un buffet de platos deliciosos. Mis pies recibieron un cuidado que estaban muy en mora de recibir (salieron dolores que llevaban décadas guardados entre los huesos y los músculos), y al final nos despedimos, con la ilusión de volver a vernos, en el mismo bosque donde nos conocimos.

En Xi'an recorrí por mi cuenta la muralla que rodea la ciudad antigua (tiene mil cuatrocientos años), y disfruté tres noches seguidas de esa vida nocturna siempre interesante: mujeres vestidas con trajes tradicionales que se tomán fotos frente a los templos, toda clase de comidas, variedad infinita de locales comerciales, y un idioma que envuelve, que acaricia, que arrulla.

Motivado por el cuidado de mis pies, la segunda noche en Xi'an decidí entrar a un local donde limpian las orejas. La paciente mujer que asumió la tarea sacó material suficiente como para hacer un soldado de terracota.

Pero lo mejor de todo fue que la hermosa Chang'an de mi querido Fa Hsien no se cansó de prodigarme la rara sensación de ser una criatura interesante, un raro personaje cuyo rostro refleja lugares remotos.

11. Al pie del volcán sagrado

Qué mundo tan raro, tan grande y tan raro, tan lleno de gente, de seres extraños, todos tan distintos, todos tan iguales: temiendo, anhelando, buscando, escapando. Fugaces destellos entre lo más grande y lo más pequeño.

Murallas que son miedo, pero también defensa valerosa del hogar. Ejércitos que atacan y repelen. Reverencia ante divinidades cuyo poder e influencia se refleja en todo lo que existe. Canto, baile, juego, seducción. Tallas o pinturas minúsculas y monumentos fastuosos y ambiguos que intentan desafiar a la muerte (¿Fue el Taj Mahal un testimonio de amor a la esposa muerta o un monumento aterrador a la vanidad de ese rey que hoy ocupa en ese sitio un lugar prominente? ¿Son sublimes los miles de soldados de terracota --todos distintos y al parecer todos retratos de soldados reales--, que custodian la tumba de un emperador olvidado? ¿O solo son un monumento a la pequeñez y la mezquindad?). Símbolos naturales, como este volcán único y de forma casi perfecta, que parecen querer decir algo. Siempre lo mismo, pero distinto, aquí y allá y acullá y allende y aquende.

Al pie del Fujiyama, me siento a descansar y cavilar. Recuerdo que en otro de mis libros hablo de ese volcán que, según la leyenda, apareció de la noche a la mañana. Dicen en el Japón que hay dos tipos de tontos: el que nunca ha subido y el que lo sube dos veces. En su cima hay un templo que ahora la nieve no permite ver. Pude haber ido a Osaka o a Kioto, pero ciudad es ciudad y los pies ya no me dan. Por eso prefiero sentarme a observar esto mucho más raro. Los cerezos en flor y la blancura impecable del volcán parecen decir algo. Hablan de permanencia y de fugacidad, de belleza y dignidad.

A mi lado, ignorante de que entiendo lo que dice, una mujer le dice a su hija que todos los hombres son iguales. Así refuerza y perpetúa una quizá muy larga tradición de resentimiento y soledad. Inconsciente de su contradicción, de inmediato se dedica a imaginar lo que haría con su vida si fuera hombre. Me dan ganas de decirle: "Lo malo de los hombres es que tú no eres un hombre".

Pienso en los hombres que formarán parte de la vida de esa niña. Pienso en el padre de la niña. Puede ser un canalla, puede ser un buen hombre que ha amado de la mejor manera que ha podido, que ha alentado fantasías que no caben en recintos estrechos, sin saber que cualquier cosa que hiciera sería inútil. No puedes amar ni ser amado por alguien en cuyo corazón anida el resentimiento por lo que eres. Se dedicará a despreciarte, a menoscabar tu estima propia, hasta que consiga que tú mismo te desprecies.